Jean-Michel Basquiat (1960 – 1988) è stato senza ombra di dubbio l’unico artista nero ad ascendere all’Olimpo delle star tra i pittori internazionali. Figlio di un haitiano e di una portoricana, apparteneva ad una agiata famiglia della media borghesia e a soli vent’anni, bello nella sua slanciata figura, con i lineamenti del volto delicati e persi dietro ad uno sguardo timido, i capelli da rasta e al collo una delle tante cravatte che amava comprare, Basquiat era già diventato una stella: peccato che il suo passaggio sulla terra sia stato più veloce di quello di una meteora.

Per ricordarne il lavoro, la Fondazione Memmo di Palazzo Ruspoli a Roma, dal 2 ottobre scorso al 1 febbraio 2009, ospita un evento senza precedenti: l’esposizione di circa 40 opere dell’artista americano che ripropone anche alcune lavori realizzati in collaborazione con Warhol e Francesco Clemente, oltre ad una decina presentati per la prima volta al pubblico, grazie anche alla prestigiosa collaborazione di collezionisti internazionali.

Nel suo breve ma fertile percorso, produsse una mole considerevole di opere che evocano tutta la cultura nera metropolitana e l’antica storia afro-americana, ma allo stesso tempo evidenziano il conflittuale senso d’identità che tormentò sempre l’artista stesso.

Questo James Dean della pittura è stato considerato una star celebrata ovunque nel mondo dell’arte, a Zurigo, New York, Tokyo e Los Angeles, corteggiato e stritolato da un mercato artistico in cui le sue quotazioni avevano raggiunto vertici inimmaginabili.

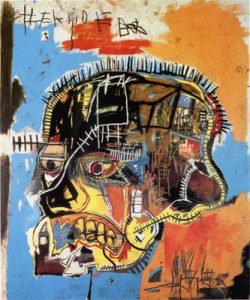

Ultimo esponente di una falange neoespressionista, con i suoi materiali poveri Basquiat traeva ispirazione dal polimaterismo di Dubuffet, cui fu spesso veniva accostato insieme a Twombly, che venerava. Naturalmente, egli negò sempre di conoscere il maestro francese e non ammise mai che quando dipingeva teneva spesso, accanto a sé, un libro aperto con le riproduzioni delle opere dell’artista statunitense. Per stile ed espressione però Basquiat appare molto più lontano dall’arte estetica di Twombly, così come dalle immagini crude di metropoli del giovane Dubuffet. Se infatti quest’ultimo usava la tecnica del graffito perché graffiava le sue figure nel fondo pastoso insieme al colore, nel caso di Basquiat furono i muri stessi a rappresentare le prime e più significative basi pittoriche. E così, firmandosi SAMO (Same old shit), alla fine degli anni Settanta, videro la luce impavidi e inusuali soggetti a popolare i suoi lavori: figure nere, scheletri, giochi infantili, corone, simboli di vario tipo.

Cresciuto a New York, a solo sette anni era stato investito da una macchina mentre giocava a pallone per la strada. Le gravi lesioni riportate, la lunga degenza in ospedale, un libro ricevuto in dono dalla madre sul tema dell’anatomia umana avevano influenzato a tal punto la sua breve esistenza, che ne sarebbero apparsi evidenti riferimenti già nelle prime opere. Il corpo danneggiato, segnato da cicatrici, lacerato, incompleto sarà infatti sempre al centro dei suoi dipinti. Frammenti ormai capaci di vivere di vita propria, solitari su tele sfregiate. Le superfici pittoriche fluide e destrutturate ospiteranno spesso segni lapidari e scritte sbarrate, quasi a liberare l’immagine dalle tradizionali gerarchie figurative.

E così il pupillo di Andy Wharol dipingeva a modo suo, scrivendo con i pennelli parole, versi e frasi come flussi ininterrotti della coscienza, inserendo figure con braccia alzate e protese, in cui i volti si trasfiguravano in maschere primitive ed i corpi esplodevano originando scheletri stropicciati sulla superficie, con colori forti e contrastati, fatti quasi sempre colare sulla tela. E poi scarabocchi, frecce, lettere. Ed in queste deflagrazioni si leggeva tutto l’orrore e la sofferenza di una generazione e di un’epoca, tanto che le sue opere possono essere considerate una sorta di diario degli anni Ottanta, dalle cui pagine si può comprendere la situazione in cui versava il mondo artistico al volgere del XX secolo.

Anche l’intensa amicizia con Wharol terminò bruscamente, per via dei commenti dei critici d’arte americani che avevano insinuato uno sfruttamento dell’immagine e della persona di Basquiat da parte del padre della Pop Art.

Testimone dunque della sua epoca, in un solo decennio, 1978-1988, la sua febbrile attività lo avrebbe portato ad una super produzione lavorativa, in cui non nascose mai il suo forte legame con il mondo della musica, le sue radici afroamericane, la costante ricerca di una identità, il desiderio del successo e la fama travolgente.

La pluristratificazione e l’eterogeneità del vocabolario stilistico utilizzato caratterizzeranno la sua opera fino alla fine. Ogni superficie diventerà presto l’occasione per una proiezione egocentrica della propria interiorità, mentre le parole incise diventeranno vere e proprie icone nel mondo dell’arte, piuttosto che finestre aperte sul mondo esterno.

Nei suoi lavori la rappresentazione di stati emotivi complessi ed un groviglio inestricabile di interrogativi riguarderanno sempre temi senza tempo come la mortalità, l’amore, la sensibilità, la disgregazione, il perenne tentativo di riscattare la morte con l’epifania del gesto artistico stesso.

L’ ingenua spontaneità e l’esuberante espressività erano doti essenziali dell’artista per la creazione di quell’apparente equilibrio che sembrava dominare le sue composizioni, mentre gli audaci abbinamenti provenivano spesso dai collage di grafismi preparati a mano sulla carta uniti ad una serie più o meno elaborata di parole. A fare da fil rouge per ogni composizione, il jazz ed il blues, per Basquiat elementi unificanti di un linguaggio americano dall’anima africana.

A proposito del titolo della mostra, vale la pena ricordare, come ci racconta il curatore dell’evento Olivier Berggruen, che nell’estate del 1982, mentre la gallerista di Basquiat, Annina Nosei, era in viaggio per l’Europa, l’artista venne trovato nello studio al seminterrato della galleria a distruggere la serie di ritratti noti come i “profeti”. Quando al suo ritorno la Nosei gli chiese il perché di quel gesto, l’artista rispose che non gli interessava affatto il destino di quelle tele e che in esse vedeva solo fantasmi che dovevano essere distrutti. Sicuramente le droghe pesanti, di cui faceva abitualmente uso, dovettero influenzare la sua risposta in quel momento e poi gran parte della sua esistenza se, a soli 27 anni, re incontrastato dei mercati artistici, lasciava le scene, dopo lo scalpore di un avvio e di una rapida ascesa, a causa di una dose mortale di eroina, mantenendo nonostante tutto intatta la sua valenza di sorprendente gigante solitario.